- 2022年5月31日

いよいよ8週間連続で学習してきた割合と比の基本骨格の最終回です。

小5対話式算数は3週間同一分ということを原則としていますので、一応、次回の第60話の倍数変化算まで割合と比が続きます。

今回は、いままで入れられなかった問題が多く、あまりまとまりがない単元とも言えます。

仕方が無いと割り切りました。

興味のある方はこちらにどうぞ

第59話:割合と比

59・1

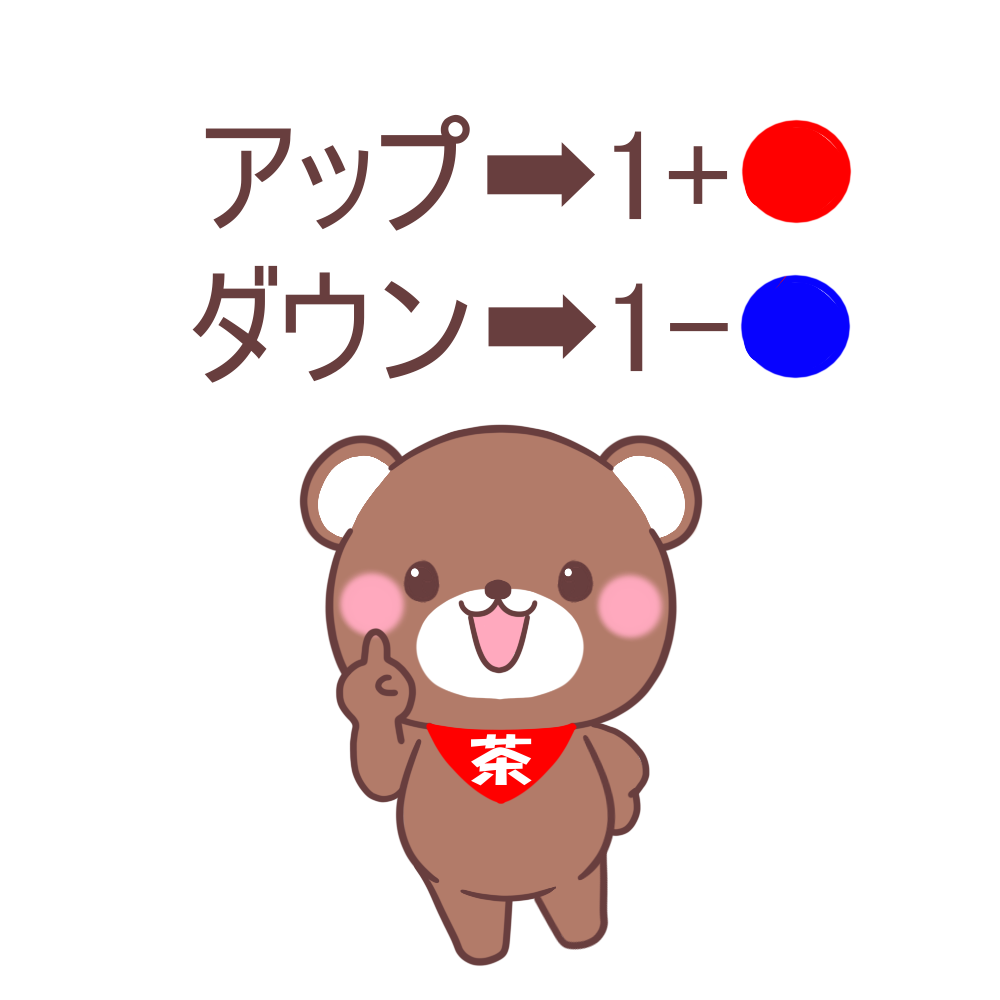

アップ率とダウン率の問題です。

線分図などでしっかりイメージすることが大切です。

このイメージが売買損益算に繋がっていきます。

59・2

3人で分配する分配算です。

誰を基準量にするかを考えます。

基準量の決め方を身につけましょう。

分配の法則を利用する問題も出てきます。

59・3

59・2の類題ですが、今回は、基準量を1にせずに、最小公倍数などにします。

いままでも最小公倍数を利用して、できるだけ整数で考えてきましたが、最後までその方針を通しました。

59・4

平均算です。

4年生のときは、逆比を利用して解く問題は封印してきましたので、ここで扱います。

難しくはないテーマだとは思いますが、慣れが必要です。

59・5

比の消去算です。1つテーマが不足してしまったので、第60話の倍数変化算に入れていた「比の消去算」をこちらに移動させました。

解き方は同じですが、第60話の倍数変化算とは雰囲気はやや異なります。

問題を見て、比の消去算だ!と見抜く力が必要です。

練習問題

| 番号 | 難 | 要 | 講評 |

| 1 | A | 8%減を92%になったと考えて、かけ算の式で考えます。 | |

| 2 | A | 1.2倍を2回と考えて、1.44倍の44%増しと考えます。 | |

| 3 | B | テ | 昨年の女子を400,男子を300として、今年の女子と男子を比で求めてみます。 |

| 4 | B | ゼ | 赤を基準量の①にして、青と黄を丸数字と端数で表します。 |

| 5 | B | ゼ | 北を基準量の①にして、西と東を丸数字と端数で表します。「+3」と「-8」をたすと「-5」になります。 |

| 6 | B | テ | Bを基準量としますが、②がいいです。 |

| 7 | B | ゼ | Aを最小公倍数で決めます。BとCを丸数字と端数で表します。「+70」と「-180」をたすと「-110」になります。 |

| 8 | B | ゼ | 「BよりもAを基準量にしたい」「CよりもBを基準量にしたい」ということで、Aを基準量にします。Aを⑮にすると、快適に整数で計算できます。 |

| 9 | C | テ | 「BよりもAを基準量にしたい」「CよりもBを基準量にしたい」ということで、Aを基準量にします。8番とは異なり、分配の法則を利用することになります。 |

| 10 | A | 平均算の面積図で解きます。逆比を使います。 | |

| 11 | B | テ | 4科目しかありませんが、面積図で解く問題です。逆比を使うことになります。 |

| 12 | C | テ | 合格最低点という条件に惑わされないようにします。合格者と不合格者の平均点の差を考えるようにします。 |

| 13 | B | ゼ | 比の消去算です。男子全体を7、女子全体を3にして、全体の人数と運動部の人数を求める式をつくります。 |

| 14 | C | ゼ | 昨年の男子を5、女子を5にして、昨年の男女の合計人数と、今年の男女の合計人数を求める式をつくります。 |

| 15 | C | テ | 2日間の男女の人数をそれぞれ求めたら、すぐに比の消去算の形をつくれると思います。 |

「難」は難度は以下の基準です。

A:確実に解けるようにしたい問題

B:サピックス偏差値50以上を目指す人向けの問題

C:サピックス偏差値60以上を目指す人向けの問題

D:特に難しい問題

※「要」は重要度で以下の基準です(B・C・Dのみ表記)。

ゼ:絶対に解けるようにしたい重要な問題

テ:よく出る典型題

ヒ:捻りのある問題

サ:地道な作業が必要な問題