ついに第100話です。

5年生は今週を含め、あと3週です。

ラスト3週は数系の問題となっています。

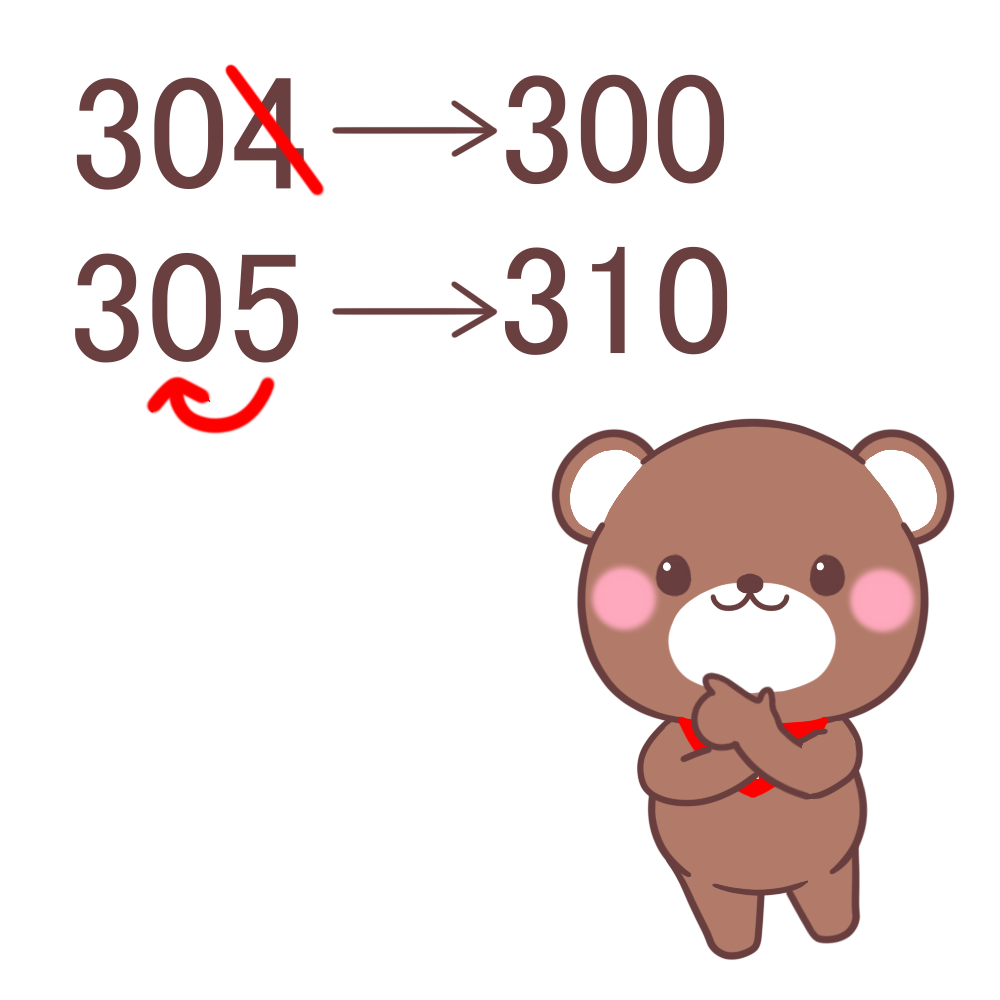

概数です。

4年生で扱うにはやや難しく、5年生は割合と比を中心に扱っていたため、終盤で扱うこととなりました。

易しめの内容もありますが、数の性質を意識する本格的なテーマもあります。

興味のある方はこちらにどうぞ

第100話:概数②の概要

100・1

小数の概数です。

覚えれば解けますが、有効数字の話を出して、奥深い説明をしています。

概数からもとの数の範囲を求めるときは、むしろ小数の方が簡単だと思いますが、機械的に身につけないようにしましょう。

「小数の場合は未満を使う」という覚え方はよくないと思います。

100・2

逆算の問題です。

積や商の範囲を考えて、その中の最大と最小の2回逆算をします。

「未満」のときは、逆算をしても「未満」がついたままとなります。

「未満」を使うことにより、「以下」のときとどういう違いがあるかを理解しましょう。

100・3

計算を2回して、その都度、四捨五入をしている問題です。

逆算を2回することになりますが、それぞれ積や商の範囲を考えて、その中の最大と最小の2回逆算をします。

つまり、計算を4回します。

範囲を考えるときに、違和感がある場合がありますが、しっかり理解して納得しましょう。

100・4

論理的に考える問題です。

割る数や引く数がが小さいほど、商や差は大きくなると考えます。

100・5

商の範囲からもとの数の範囲を考えて、重なりを考えます。

表にしてしっかり書き表していくこととが大切です。

平均に概数が絡んだ問題も扱います。

論理的に、極端に考えていくことがポイントになります。

練習問題

| 番号 | 難 | 要 | 講評 |

| 1 | A | 小数第2位を四捨五入します。 | |

| 2 | A | 答えは0.0にはなりません。有効数字を意識します。 | |

| 3 | A | 0.0005をたしたものと0.005をひいたものというような暗記の解法にならないようにしましょう。 | |

| 4 | B | テ | 積の範囲を考えて、逆算します。最大のときと最小のときの2回逆算することがポイントです。 |

| 5 | B | ゼ | 商の範囲を考えて、逆算します。以下ではなくて未満を使う必要があることを理解しましょう。 |

| 6 | C | テ | 0.7の範囲を考えて、最大と最小をそれぞれ分数に直します。和が150になるように、無理矢理、倍分します。 |

| 7 | C | テ | 計算を2回しているので、それぞれ、範囲を考えて、最大のときと最小のときで2回逆算します。 |

| 8 | C | テ | わり算がないので、7番よりも少し楽ですが、表などに整理して考えるようにしましょう。 |

| 9 | C | テ | 7番の類題です。2回目がわり算なので、7番より少し簡単だと思います。 |

| 10 | B | ゼ | Aの範囲とBの範囲を求め、和は大と大、小と小をたしますが、差はその組み合わせが変わります。理由を理解しましょう。 |

| 11 | B | ヒ | ( )内の計算の答えが4の倍数か5の倍数になることが見抜ければ、解きやすいです。 |

| 12 | C | テ | たし算やかけ算は、大きい数どうしや小さい数どうしの計算になりますが、ひき算やわり算はどうしたら答えを大きくできるか、小さくできるかを考えましょう。 |

| 13 | B | ゼ | それぞれ逆算で範囲を求めます。重なった部分が答えになります。 |

| 14 | C | サ | 72以下を大きい数から丁寧に調べていきます。 |

| 15 | C | テ | 平均点が65点と書いてあるときは64.5以上65.5未満と考えます。 |

※「難」は難度は以下の基準です。

A:確実に解けるようにしたい問題

B:サピックス偏差値50以上を目指す人向けの問題

C:サピックス偏差値60以上を目指す人向けの問題

D:特に難しい問題

※「要」は重要度で以下の基準です(B・C・Dのみ表記)。

ゼ:絶対に解けるようにしたい重要な問題

テ:よく出る典型題

ヒ:捻りのある問題

サ:地道な作業が必要な問題