- 2021年11月29日

今週の食塩水はやりとりの問題です。

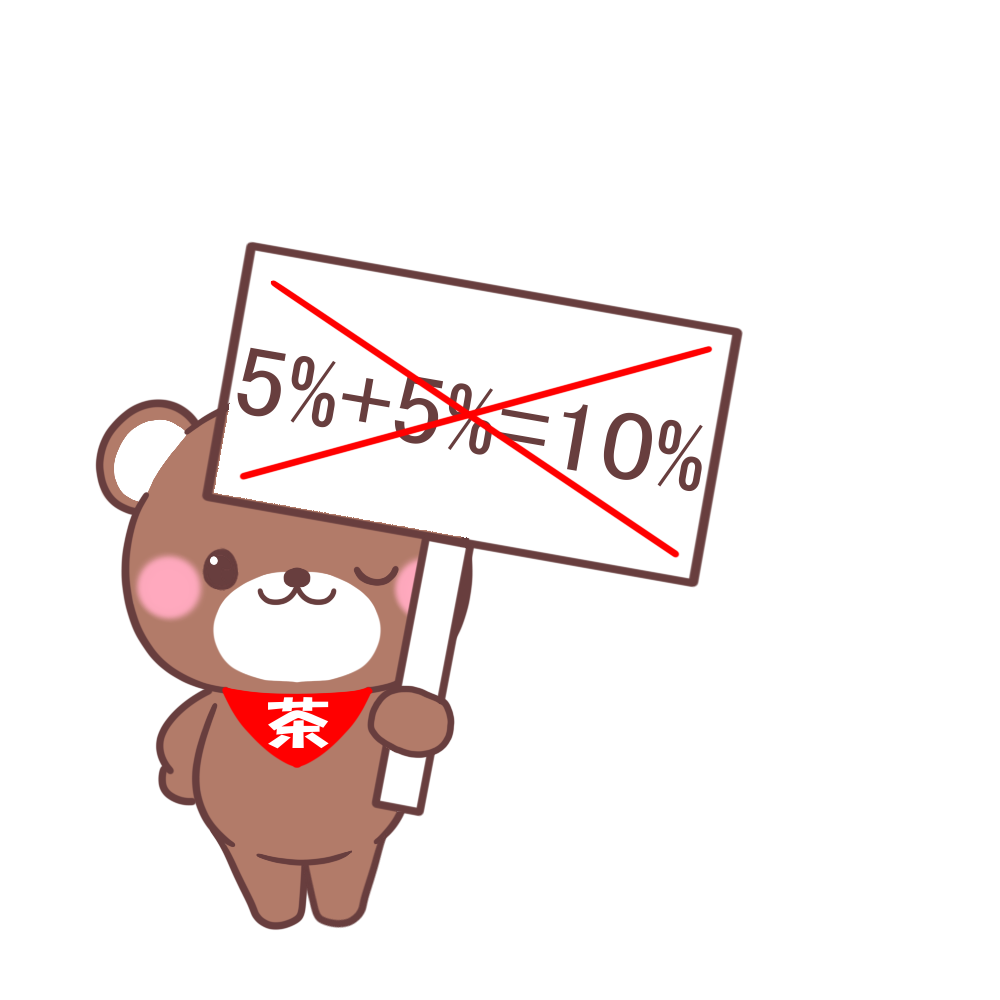

面積図を使ってもできますが、割合を使って解いた方がスマートだと思います。

「食塩水の○分の□を移したら、食塩も○分の□が移る」というように考えます。

容器が複数ある問題は、コップをかく講師も多いと思いますが、できるだけシンプルにした方が、応用問題のときに考えやすいので、流れがつかめる表にしています。

興味のある方はこちらにどうぞ

第66話:食塩水の濃度③の概要

66・1

こぼした分だけ水を入れる問題です。

食塩水の変化量と食塩の変化量が密接に関係します。

また、濃度の変化から食塩水を何gこぼしたかが分かったりしますが、慣れていない間は、濃度はあまり見ない方が良いと思います。

割合を使って考える習慣をこの単元でつけると、あとが楽になると思います。

66・2

「食塩を加えるときは食塩水も増える」「蒸発は食塩は減らない」こういった基本的なことをおさえ、「しみこし」の表で解いていきます。

操作が多くなると、筆算型にしないで結果だけを書いた方が混乱しにくいと思います。

煩雑になったときに、コップよりもシンプルな表の方が効果的だと思います。

66・3

2つや3つの容器間でやりとりをする問題です。

濃度は不要なことが多いので、タイサンでは食塩水と食塩だけを書いていくことを推奨しています。

10人算数講師がいたら8通りくらいは書き方があるという単元です。

書く量が多すぎず少なすぎないくらいのものが良いと思います。

66・4

66・3の類題ですが、今度は濃度が必要なタイプです。

慣れていれば、最初から濃度が必要かどうかがなんとなく分かりますが、判断は難しいので、食塩だけでダメなときは、濃度に切り替えるというルールで良いと思います。

濃度を使うときは、面積図になります。

66・5

消去算で解く問題です。

食塩の重さをまず求めて、どちらかの食塩水の重さを同じにして、差を考えます。

このとき、初心者は、濃度のままで解いてしまうことがありますが、濃度だとなにも実感できないはずです。

こういう問題で、実感できない解法は何も求めていないからダメと納得できると良いと思います。

練習問題

| 番号 | 難 | 要 | 講評 |

| 1 | A | 食塩が何分のいくつになったを考えます。濃度が何分のいくつになったかを考えることもできます。 | |

| 2 | A | 濃度が6分の5になっているので、食塩も6分の5になり、食塩水を6分の1こぼしたことが分かります。 | |

| 3 | A | 食塩水を3分の1こぼすので、食塩は3分の2になり、濃度も3分の2になります。 | |

| 4 | A | 「しみこし」の表にして、結果だけ書いていきましょう。 | |

| 5 | A | 食塩の重さが分かります。食塩を加えるときに、食塩水も重くなることに気をつけましょう。 | |

| 6 | A | 「しみこし」の表で、結果だけ書いていきますが、最後は筆算型でいいです。 | |

| 7 | B | ゼ | やりとりの問題です。食塩水と食塩の重さを把握していけば解けます。 |

| 8 | B | テ | Bの濃度が分からずに焦りますが、最後のAの食塩の重さから考えていき、Bの食塩の重さを求めることができます。 |

| 9 | C | テ | 第一印象は難しいですが、最後から食塩の重さを順に求めていくことができます。 |

| 10 | B | テ | 濃度が必要な問題です。Bからやってくる食塩水と、Aに残っていた食塩水を混ぜたら8%になったと考えて、面積図をかきます。 |

| 11 | C | テ | 食塩の重さの和から最後のBの濃度が分かります。最初にAからくる3%の食塩水と、Bの10%の食塩水を混ぜたら、最後のBの濃度になると考えます。 |

| 12 | C | テ | 最後のBの食塩を求め、Aの食塩を求めると、初めのAの食塩が分かります。 |

| 13 | B | ゼ | 消去算で解く問題です。濃度をたしたりひいたりはできないので、食塩の重さを考えます。 |

| 14 | B | テ | 比になっていますが、自分で適当な食塩水の重さに決めます。 |

| 15 | C | テ | Aの濃度が分かっているので、A抜きにして、BとCの消去算で解きます。 |

「難」は難度は以下の基準です。

A:確実に解けるようにしたい問題

B:サピックス偏差値50以上を目指す人向けの問題

C:サピックス偏差値60以上を目指す人向けの問題

D:特に難しい問題

※「要」は重要度で以下の基準です(B・C・Dのみ表記)。

ゼ:絶対に解けるようにしたい重要な問題

テ:よく出る典型題

ヒ:捻りのある問題

サ:地道な作業が必要な問題