- 2021年5月24日

今週の食塩水の濃度は面積図です。

本編でも書きましたが、6年生になったら天秤でやりますが、5年生の間は面積図にします。

天秤は、どうしてその天秤で答えが出るの?と質問して答えられる子がいないです。

覚える算数になります。

面積図は、2つの長方形を変形して…とか、この食塩とこの食塩が等しくなるから…というように、理由を答えることが可能です。

覚える算数否定派なら、少なくとも5年生の間は、面積図一択のはずです。

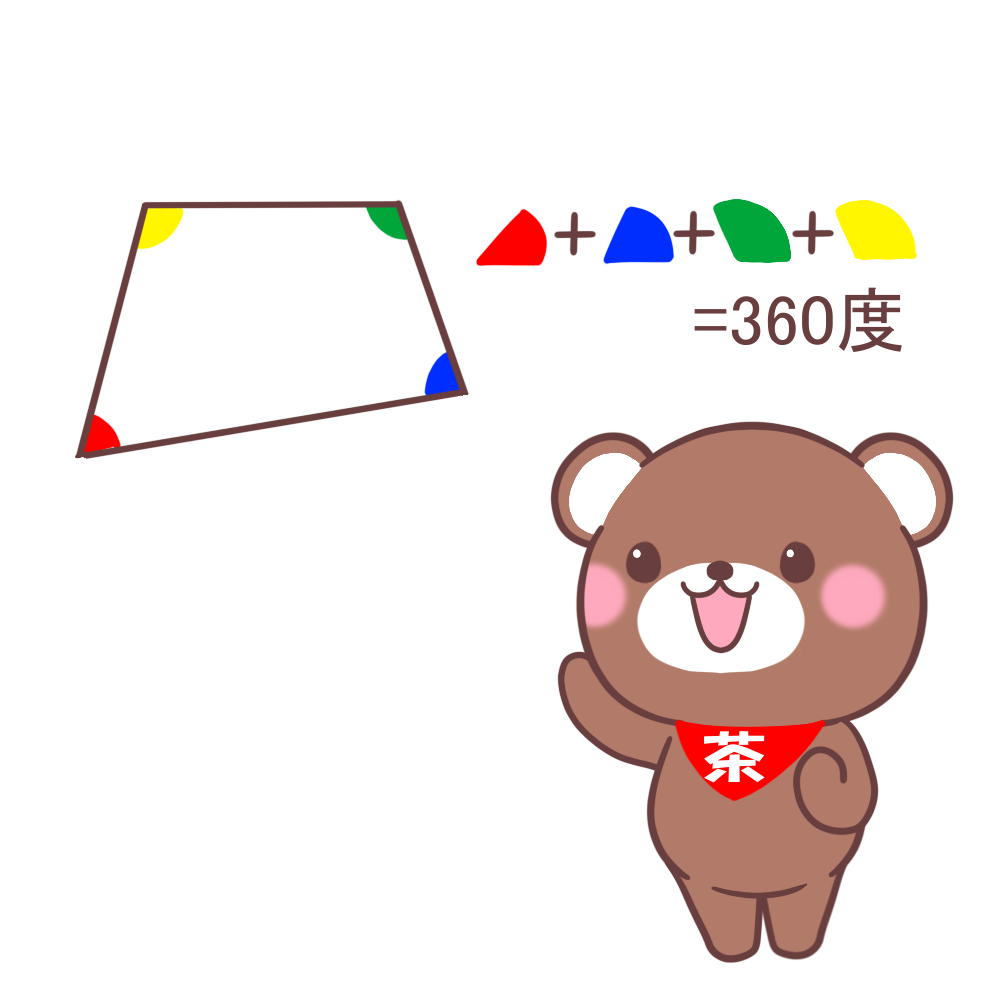

前回の第64話でも書きましたが、次の大原則を身につける必要があります。

- 混ぜる食塩水の重さも濃度も分かる→「しみこし」は簡単、面積図は逆比を使う

- 混ぜる食塩水の重さは分かるけど、1つの濃度は分からない→「しみこし」でも面積図でもともに簡単

- 混ぜる食塩水の重さが分からない→「しみこし」では解けず(工夫すれば解けますが)、面積図は簡単

「混ぜるときは面積図」→「面積が分からないときは逆比」

このように、混ぜる問題はしみこしは使わないという方針でも良いと思います。

また、面積図の場合、水は0%の食塩水、食塩は100%の食塩水と考える必要があります。

興味のある方はこちらにどうぞ

第65話:食塩水の濃度②の概要

65・1

面積図の導入です。

平均算と同じ面積図です。

2つの長方形を1つの長方形に変形するというように丁寧に説明しています。

平均算の面積図もそうですが、つるかめ算の面積図よりも線が1本多いだけですが、そのために、分かりにくくなります。

慣れるまでは、2つの長方形を先にかくというように、かき順が大切になります。

65・2

面積図の応用問題です。

難しいという意味ではなく、単純に「食塩水を混ぜたら?」という文章表現になっていない問題です。

食塩水をまぜる設定に自分で変えて解いていきます。

食塩水に限らず、算数の文章題では、そういう力が問われています。

65・3

食塩は100%の食塩水、水は0%の食塩水として面積図に表します。

0%の方は白い部分が1ヶ所なくなるので、やや違和感がありますが、慣れましょう。

割合と比の問題のように、「食塩:水」で解いた方が解きやすいような気がしますが、今回は面積図の練習ということで、面積図にしています。

本編では「食塩:水」の説明もしています。

65・4

3つの食塩水を混ぜるので3段の面積図です。

混ぜたあとの濃度より上の部分と下の部分の面積を考え一気に答えを求めます。

つるかめ算の3段の面積図は、かくメリットがほぼないので、かかないようにとしていますが、食塩水の面積図(平均算の面積図)は有効です。

65・5

食塩水が題材ではない問題です。

単位あたりの値段や重さ、あるいは勝率などを濃度と同じように捉えていきます。

上でも似たようなことを書きましたが、未知のものを自分の持ち得ている手法に落とし込んでいくことが大切です。

そういう練習になります。

中学受験は人生において役に立つものと実感できるテーマかもしれません。

練習問題

| 番号 | 難 | 要 | 講評 |

| 1 | A | 食塩水の重さが分からないので「しみこし」の表では解けません。面積図で解きます。 | |

| 2 | B | ゼ | 面積図で解きます。逆比を利用します。 |

| 3 | B | テ | 2番の類題です。逆比を利用して、混ぜた食塩水の重さの比を求めます。 |

| 4 | B | テ | 容器が2つあり、難しく感じるかもしれませんが、Aから何g移したかを考えて面積図で解きます。「しみこし」で解いてもいいです。 |

| 5 | B | テ | 食塩水を交換する問題です。これの基本スタイルは、濃度が等しくなるパターンですが、今回はそこまでは踏み込んではいません。 |

| 6 | B | テ | 結局は何と何を混ぜたのかと考えます。解ける形になるように考えていきます。 |

| 7 | A | 食塩は100%の食塩水として、面積図をかきます。 | |

| 8 | B | ゼ | 水は0%の食塩水として、面積図をかきます。0%は長方形にならず棒になってしまうので、少々違和感があります。 |

| 9 | B | テ | 7番の類題です。食塩の量が分かったら、回数を求めます。 |

| 10 | B | ゼ | 食塩水が3つあるので3段の面積図をかきます。6%より上の斜線部分と、6%より下の斜線部分の面積が等しくなるようにします。 |

| 11 | B | テ | 分かりにくい条件になっていますが、結局は3つの食塩水を混ぜる問題で、そのうち2つは食塩水の重さが分かっています。 |

| 12 | B | テ | 食塩水の重さを自由に決めて、面積図をかきましょう。 |

| 13 | B | テ | 食塩ではありませんが、100gあたりの値段を濃度のように考えて解きます。 |

| 14 | C | ヒ | 勝率も濃度と同じように捉えます。 |

| 15 | C | ヒ | 100㎡あたりの本数を濃度と同じように捉えます。 |

「難」は難度は以下の基準です。

A:確実に解けるようにしたい問題

B:サピックス偏差値50以上を目指す人向けの問題

C:サピックス偏差値60以上を目指す人向けの問題

D:特に難しい問題

※「要」は重要度で以下の基準です(B・C・Dのみ表記)。

ゼ:絶対に解けるようにしたい重要な問題

テ:よく出る典型題

ヒ:捻りのある問題

サ:地道な作業が必要な問題